國際參與

什麼是締約國大會 (COP)?

隨著全球人口增加,人為活動所排放的溫室氣體量也大幅提升,造成氣候系統有了顯著改變。為了因應此問題,聯合國大會在 1990 年決議設立「政府間氣候變化綱要公約談判委員會 (INC)」,並授權起草有關氣候變化公約條文及所有認定為有必要的法律文件。該委員會於 1992 年 5 月 9 日在紐約總部通過「聯合國氣候變化綱要公約」(United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC),以利各國共同對抗氣候變遷。

公約的最主要目標為防止人為干擾、緩和氣候變遷,並使經濟能永續發展。為了達成這樣的目的,締約方每年集會一次,定期評審公約及締約方大會所通過法律文件之履行狀況。這樣的會議稱為締約方大會或簡稱 COP (Conference of the Parties)。時至今日,COP 共有 197 個締約方。赫赫有名的京都議定書就是在 COP7 訂定的,而巴黎協定則是 COP21。

連結台灣與國際

1995 年第一屆締約方大會以來,台灣每屆大會均派員與會,但僅以 NGO 身分與會蒐集相關資訊。例如「工業技術研究院」(ITRI) 為 UNFCCC 締約方大會 NGO 類之觀察員。

從 2009 年以來,TWYCC 每年派出台灣青年代表參與一年一度的聯合國氣候變遷會議,同時也是「聯合國青年組織 YOUNGO」的參與者,持續追蹤各國氣候談判的進度,與全球青年建立網絡,將國際氣候相關趨勢回饋在台灣,至今已累積超過 10 年。

COP26

2021.10.31 – 11.12

蘇格蘭 格拉斯哥

會議摘要

10/31 於英國格拉斯哥開幕的聯合國氣候變化綱要公約 (UNFCCC) 第二十六屆締約方大會 (COP26),在會議的第二週進入了白熱化的激烈討論,原本預定 11/12 辦理的閉幕式,在幾個關鍵議題上無法取得共識,為此本屆 COP 主席夏馬爾(Alok Sharma)在 11/12 和 11/13 都安排了非正式的盤點會議 (Informal stocktaking plenary by the President),就是希望各國談判代表儘快把聲明和意見都提出,確認是否可以從草案走向決議,最終 COP26 足足延長了一天才正式閉幕,產出格拉斯哥氣候公約 (The Glasgow Climate Pact)。

本次會議一開始設定了期望達成的四大目標:確保全球在世紀中前達到淨零並維持升溫在 1.5度C 內、調適來保護社區與自然棲息地、動員氣候財政、及共同完成達標。

TWYCC 的行動

TWYCC COP26 台灣日串接活動

與 Planb、350Taiwan、Greenpeace Taiwan 共同舉辦多場倡議活動

IG 直播直擊 COP 現場

與中央大學教授李河清合作,在東吳大學與中央大學共同開設 COP26 現場直播

直播當日共 121 位學生線上與實體參與

參與官方周邊會議

分享台灣與聖克里斯多福及尼維斯在不同領域都有為對抗氣候變遷做出行動

擔任 COP26 會場泰國館週邊會議的講者

主題為「氣候行動中的青年:我們的角色、我們的貢獻、我們的世代 (Youth in Climate Action: Our Role. Our Contribution. Our Generation)」

韓國館交流

與亞洲青年討論未來 2050 淨零 (Net zero) 情境下各國面對的困難跟進程

COY 工作坊

COY 期間舉辦 「 Design Our Greener Future Workshop 」

COP25

2019.11.27 – 12.02

西班牙 馬德里

會議摘要

COP25 的談判重點在於實現巴黎協定的第六條,建立 2020 年全球溫室氣體減量的機制。不過,如同先前數回談判情況,各締約方在特定問題上還是無法達成共識,導致附屬科技諮詢機構 (Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice, 簡稱SBSTA) 在第一周談判僅產生兩份草案,且表定的第四輪非正式諮詢會議 (informal consultation) 無預期休會並延期招開,使得有關第六條第四款的談判陷入僵局。

在閉幕會議時,SBSTA 主席 Paul Watkinson 說到:「我們還沒有在馬德里完成第六條的談判任務。」在 11 點 40 分,宣布此次第六條第四項的技術性討論總結為編號「L17」的草案決議 (draft conclusion),該文件指出 SBSTA 應巴黎協議締約方會議 (the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement, 簡稱 CMA) 的要求,同意將關於《巴黎協定》第六條第四項所建立的機制的規則、方式和程序的草案決議轉交 CMA;目前草案決議正轉交由 CMA 2 審議中,但並不代表締約方之間對該文已有共識,仍需要交由 CMA 做出進一步決議。

TWYCC 的行動

官方周邊會議演講

在官方周邊會議擔任講者,分享TWYCC的氣候倡議,分享青年氣候盤點三年計畫之規劃

韓國青年所演講

受邀於韓國青年所舉辦的「亞洲青年談撤資行動」擔任講者之一

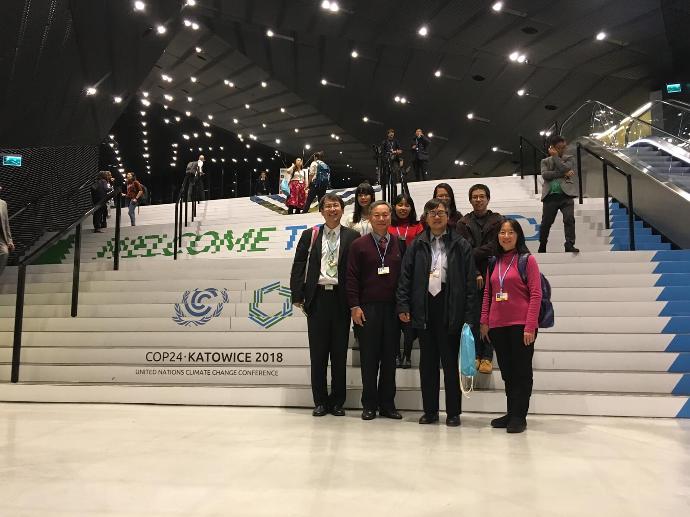

COP24

2018.12.02 – 15

波蘭 卡托維茲

會議摘要

在曼谷補充會議之後,國際上又經歷了全球氣候行動高峰會(GCAS)與綠色氣候基金理事會(GCF board meeting),多了幾分宣示文件。而由斐濟總理 Bainimarama 主持、用來歸納全球各方利害關係人減碳「故事」的 Talanoa Dialogue ,原本預計是要回饋到《協定》的減緩策略,在蒐集了上百份各方提交的文案後,卻也格外的無聲無息。

為了承先啟後,COP24 的重點有三:

- 產出一個強而有力的「巴黎協定規則手冊」(Paris Agreement rulebook)

- 展現各國對於 2020 年新版 NDC 的企圖心

- 解開僵持不下的氣候財務 (climate finance) 的困境

而 TWYCC 代表團這次最主要的目的,便是要在氣候會議的現場追蹤真槍實彈的談判,蒐集「全球盤點機制」 (Global Stocktake) 與「促進性對話」 (Talanoa Dialogue) 的談判過程與結果,並回饋到 TWYCC 在台灣的 GST 三年計畫,成為在國內進一步行動的養分!

TWYCC 的行動

代表 YOUNGO 發言

TWYCC COP24 夥伴楊晴雯、林柏任從大會最初即加入 YOUNGO Talanoa 工作小組,並在會議期間的記者會與閉幕大會皆代表 YOUNGO 發言

參與邊會 (Side-Event) 活動

- 與摩洛哥大學、國際氣候發展智庫(ICDI)與國發會共同舉辦「由下而上的氣候調適」工作坊

- 與中國、日本、韓國青年一起在韓國國家館分享有關「氣候變遷下糧食安全」的青年行動

- 在泰國的國家館中分享在台灣的氣候行動

原住民議題

團隊夥伴蘇莘身負聯合國原住民組織(IPO)東亞區窗口(focal point)的重任,並代表參加了許多與原住民議題的會議與分享

會場行動

與亞洲青年氣候陣線中日本、韓國、中國與馬來西亞的夥伴一起籌組了一場會場中的「行動」(Action) “STOP SPINNING! OR THE TYPHOON WILL”

COP23

2017.11.06 – 17

德國 波昂

會議摘要

在巴黎氣候協定當中相當重要的「全球盤點機制」(Global StockTake),規定了每 5 年必須針對各個國家所提出的國家自主減碳貢獻 (NDC) 做出檢討,並且要求各國提出一個更具有野心的版本,在 2018 年將會進行第一次的「促進性的對話機制」,其概念為全球盤點機制的演練,也就是為全球盤點的檢討機制做預備,因此促進性的對話機制具體要怎麼進行,將是此次在德國波昂舉辦的 COP23 最重要的議題。

除此之外,川普針對美國即將退出巴黎協定的宣告,將會為巴黎協定帶來多大的不確定性因素,國際間又會以什麼樣的方式來做因應,也是 COP23 的另一個焦點,種種因素使得今年的 COP23 顯得非常重要,無論如何,我們都期盼 TWYCC 與 AYCN 的青年能確實的將亞洲的聲音傳達給各國的談判代表。

COP22

2016.11.07 – 18

摩洛哥 馬拉喀什

會議摘要

COP22 被賦予為巴黎協議定下明確機制的期待,尤其是在最難以處裡的資金議題上。

但期間「川普當選」讓談判會場瀰漫著高度不確定性,部分締約方回到觀望、保留的態度;另一方面,這屆 COP 的同時也是第一屆「巴黎協議締約國大會」(CMA1),主要負責的「巴黎協定特設工作小組」(APA) 也在許多程序問題上卡關。種種原因下,關於財務的責任機制,以及如何確保透明度等實際問題,在形成共識上都還有很大的阻礙。

TWYCC 的行動

代表 YOUNGO 發言

於正式會議中代表 YOUNGO 發言呼籲各國加強氣候行動與能力建構 (ACE) 的重要

舉辦邊會

與義大利青年及義大利官方合辦邊會提倡世代正義

COP21

2015.11.30 – 12.12

法國 勒布爾熱

會議摘要

COP21 誕生的《巴黎協議》(Paris Agreement),在減量目標和財務機制上都取得進展。會議召開前共 185 個國家提出的「國家自定預期貢獻」(INDCs,後改為 NDCs) 對會議進行幫助很大,因為巴黎協議具有法律效力的部分是機制和做法 (每五年滾動檢討),減量目標上則由各締約方自主提出。

財務機制上,首次則將「每年一千億美元」納入正式文本中;在氣候變遷下的弱勢族群也首次被大會重視,將人權、原民、婦女的參與寫入協議。本次 COP 也立下重要標竿:2°C 和 1.5°C (共識目標與長程目標),讓未來全球的決策更具雄心。

TWYCC 的行動

發布「阿能氣候圖文故事」

發表亞洲青年共同氣候聲明

訪問各國青年

COP20

2014.12.01 – 12

秘魯 利馬

會議摘要

COP20 延續過往總是要加班才能產出決議的傳統 (?),在連兩夜共 30 小時的延長協商後,終於形成《利馬氣候行動呼籲》(Lima Call for Climate Action),其目的是為 2015 年的巴黎氣候大會做準備,要求各締約方評估自身減緩與調適情況,在 2015 年的第一季交出「國家自定預期貢獻」(Intended Nationally Determined Contributions, INDCs)。

有別於以往由公約「由上而下」(Top-down) 的規範模式,這次的決議也開啟了「由下而上」(Bottom-up) 的決策思路。

TWYCC 的行動

與聯合國環境規劃署 (UNEP) 共同舉辦周邊會議

與亞洲青年氣候網絡達成突破性合作

COP19

2013.11.11 – 23

波蘭 華沙

會議摘要

COP19 建立了損失與損害機制,並將其命名為「華沙國際機制」,由其工作小組推動締約方對災害管理的知識、經驗交流,向已開發國家調度資金、技術與能力建構。減少森林退化碳排機制 (Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation-Plus, REDD+) 及調適基金也取得些微進展。

但是,新國際協議受限於一些締約方保留的態度,條文中的「承諾」被修改為「貢獻」(commitments → contributions),大大削減了其強制力。這也凸顯以往「共同但有區別責任」之原則讓各國傾向保守,難以達成有力的共識。

TWYCC 的行動

首次於正式會議中向大會發言

與亞洲青年氣候網絡達成突破性合作

影響談判決策並放入正式文本記錄

COP18

2012.11.26 – 12.07

卡達 杜哈

會議摘要

COP18 最重要的決議,就屬新增了京都議定書的「第二承諾期」(自 2013 年初生效,2020 年底結束),但當中只規範了 27 個歐盟會員國,以及澳洲等 10 個工業國家,並沒有包含中、印兩大開發中排碳大國,美國也拒絕承認。

杜哈會議除了讓新全球協議、綠色氣候基金的進程更加具體,也開啟了新的領域,也就是損失與損害 (Loss and Damage, L&D) 與全球升溫 2°C 以內的討論。

TWYCC 的行動

聯合國官方記者會發言

獲選聯合國官方青年聯絡人

成立亞洲青年氣候網絡(Asia Youth Climate Network, AYCN)

COP17

2011.11.28 – 12.09

南非 德班

會議摘要

COP17 適逢京都議定書第一承諾期(2009-2012)即將到期,歷經了哥本哈根、坎昆談判的原地踏步,本次大會的目的是達成已開發國和開發中國家之間的共識。

在這樣的壓力下,「德班平台」(Durban Platform, DP) 及其工作小組因此誕生,其中主要規範了後京都時代具法律約束力的減碳規範,包括締約方需要於 2015 年談判出具體的減緩途徑,並使之在 2020 年生效;以及綠色氣候基金 (Green Climate Fund, GCF) 的實際進展-北半球工業國要在 2020 年達到每年 1000 億美元的挹注量,協助開發中國家或弱勢締約方的減緩及調適。

TWYCC 的行動

COY 工作坊

舉辦 World Cafe

登上英國衛報

To be successful your content needs to be useful to your readers.